こんにちは、ギター講師のAngler Ogiです。

バンドスコアを見ていると、時折パワーコードに似た響きの、弦を3本使用するフォームが登場します。

これらはomit3(オミットスリー/サード)と言い、ロック/パンク系の曲に無くてはならない、分厚いサウンドを得る事が出来るコードフォームなのです!

今回の記事では、そんなomit3について見ていきましょう!

↓【今回の記事はこんな内容です】↓

- omit3の役割/使い方、響きについて解説!

- omit3の様々なフォームをご紹介!

- 押さえ方のコツやパワーコードとの使い分けなど、この記事で全て解ります!

そもそもomit3ってどういう意味?

omit3(オミットスリー/サード)は、直訳すると「3度を除外する」という意味。

ここで言う3度というのは(ルート音と呼ばれる)コードの基となる音から数えて3番目の音という意味で、

コードのメジャーかマイナーかを決定づけている音を除外する

という事になります。

よく似たパワーコードも同じように3度を除外した響きになっているため、よく間違えられるのですが、両者には明確な違いがあります。

それがこちら!↓

- パワーコードは1度と5度のみ、2音だけの構成

- omit3は「3度を除外」した全てのフォームで、一般的には3音の構成(ギターの場合)

パワーコードの定義では、パワーコードは1度と5度のみを鳴らす形になりますが、omit3は比較的自由度が高め。

3度が鳴らなければomit3の定義である「3度を除外する」に当てはまるため、様々なフォームが考えられるのです。

そのため、

- 音の厚みをプラス(1度・5度に、オクターブ(8度)を追加)

- コードの響きをプラス(1度・5度に、セブンス7度)などを追加)

このように、バリエーションに富んだフォームを鳴らすことが出来るわけですね!

とはいえ、せっかくシンプルな押さえ方になっているものを複雑化すると、かえって演奏しづらくなるという側面もあるので、単にomit3と言えば1番を指すケースがほとんど。

1番をスタンダードなomit3と考え、2番はフレーズに使用する派生形だと考えてくださいね。

omit3でオン(分数)コードはどうする?

omit3の場合、一般的には1度+5度+8度(1度のオクターブ上)の響きになるのですが、オンコードでomit3を鳴らそうとすると、音が濁ってしまうケースが多くあります。

そのため、オンコードそのものをomit3で表現するケースはほぼありません。

ではどうやって対処するかというと、

- パワーコードのオン/分数コードフォームで対応

- 元となるコードのomit3をハイポジション/4弦ルートで鳴らす(ベース音はベースに任せる)

- ルート音のみを弾く/リフ系単音フレーズで対応する

- オーソドックスなオン/分数コードや、コードそのものを鳴らす(その場合はベース音はベースに)

これら4つのパターンで対応するのが一般的。

ロック系の曲の場合はほとんど1番か3番で対応しますが、音が濁りにくい音色を使用している場合やカッティング系の曲であれば、2番や4番も視野に入ってきます。

分数コードの場合はベース音が特徴のある音になるため、この音をomit3で重ねてしまうとクセが強い響きになり、コードの働きを活かしきれません。

そのため、ギタリストはサラっと通過する事を求められるケースが多いので、

オン/分数コードの時=ローポジションのomit3を使わない

このように覚えておきましょう!

勿論例外はあり、ジャズ・ブルース系では普通に使用する事も。

ジャンルによりますが、初心者~中級者の方は避けた方が無難です。

omit3フォームの実際の押さえ方

ここからは、実際のomit3の押さえ方を、写真やダイアグラムを交えて見ていきましょう!

基本となるフォームですが、6弦ルート・5弦ルートは全く同じフォームで、4弦ルートは少し指を開いた形になるので、やや難しいかもしれません。

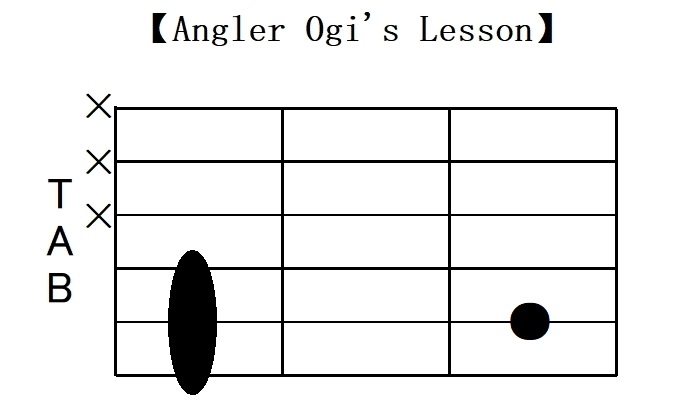

まずは最も一般的なomit3の6弦ルートフォーム。

こちらがダイアグラムになります。↓

このフォームを実際に押さえたところを正面から見ると、

このような形になっています。

中指が自然と曲がるような形になりますが、押さえてはいません。

実際に弾いている側の目線で見てみると・・・

演奏者側からはこのように見えています。

上写真の状態で、既に3~1弦は人さし指でのミュートが完了した状態。

パワーコードの時と同じ要領でミュートするのですが、ポイントは人さし指にあります。

- ネックに沿う形で人さし指が緩やかにカーブ

- 押さえるべき6弦は、指の先端よりもやや腹側で押弦

- 後ほど、爪の裏の部分のみに力を入れる

これで6弦側は完了。

この段階ではまだ力を入れません。

人さし指の設置が完了したら、薬指と小指を置き、その後に親指側と人さし指でネックをサンドイチにするイメージで力を加えれば、全ての弦の音が鳴るはずです!

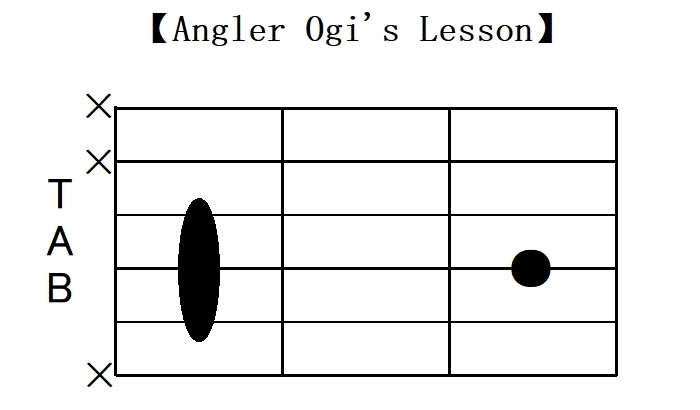

続いて5弦のダイアグラムを見てみましょう!

ご覧の通り、6弦のフォームと全く同じ押さえ方で、弦が1本下にずれただけ。

ですが、6弦を人さし指の先端&中指でミュートすることになるので、少々コツが必要です。

実際に押さえた所を正面から見てみると、

先ほどは緩やかにカーブしていた中指で、6弦をミュートしているのがお判りいただけるでしょうか。

演奏者視点で見てみると、ミュートの様子がよく判ります。↓

この時のポイントは以下の2つ。

- 人さし指は弦ではなく、5弦と6弦の間の指板を押さえるイメージ

- 中指は弦の上から指を被せるイメージ

ちなみに、中指を離すと・・・?

このように、人さし指がネックに沿う形になっているので、人さし指の腹の辺りで1・2弦をミュートできます。

あとは6弦と同じように親指側に力を加えれば、5弦ルートもクリア!!

最後に4弦ルート。

ダイアグラムを見てみましょう!

6・5弦ルートのフォームと違い、小指が一つ隣のフレットに移動しています。

その上、6・5・1弦のミュートも行うため、最初の頃はかなりの苦戦が予想されます・・・!

こちらを押さえたフォームを正面から見てみると・・・

このような形に。

中指1本で6・5弦をミュートしているように見えますが、5弦は人さし指の先端でもミュートしています。

ちなみに、指に力を入れすぎると、

このように中指が折れ曲がってしまい、6弦のミュートが全く効かなくなってノイズがうるさくなるので、中指がまっすぐになるように心がけてみてくださいね。

正しいフォームを演奏者視点で見てみると、

中指が6・5弦を跨ぐようにミュートしているのがお判りいただけるでしょうか。

角度を変えてみると、

こんな感じで、中指で6・5弦をミュートしています。

この時中指に力が入ると6弦を鳴らしてしまうことになる為、6弦はフレットに触れないように気を付けてくださいね。

この中指を外してみると、

人さし指が6・5弦フォームの時よりもキツイ角度で曲がっています。

イメージとしては、第二関節を曲げて第一関節は反らすように(もしくは真っすぐ)押さえればOK。

1弦ミュートに関しては、このフォームだと人さし指か小指が勝手に触れるような形になるため、特に気にしなくて大丈夫です。

このように、omit3では人さし指・薬指・小指で弦を押さえ、中指はミュートに使うという形が一般的。

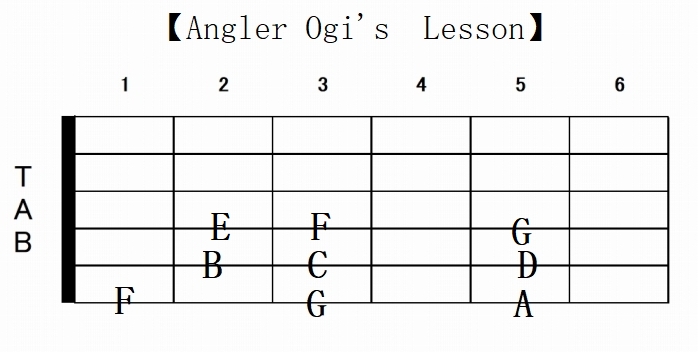

このうち、人さし指を指板上のCの場所におけばCのomit3、Dの場所に置けばDのomit3、となります。↓

この辺りはパワーコードの理屈と同じように考えましょう!

また、コードチェンジのコツ・右手の使い方についてはパワーコードとほぼ同じですので、まずはパワーコードを練習してから、omit3に移るのがオススメです!

開放弦を含むomit3

EとAとD(もしくはEmとAm、Dm)のomit3の場合は、開放弦をそのまま活用することになるため、少し特殊な押さえ方になります。

とはいっても、難しいフォームではありませんので、ご安心ください。

勿論、

- 6弦5フレットを利用したA(Am)

- 5弦7フレット、4弦2フレットを利用したE(Em)(音が高い)

- 5弦5フレットを利用したD(Dm)

これらを使用しても良いのですが、開放弦を使用した響きはとてもカッコイイ上に、4・5弦はクリアで濁りにくいという特性があるので、是非マスターしていきましょう!

また、開放弦を用いたリフに移行しやすいので、ハードロック系の曲でよく使用されています。

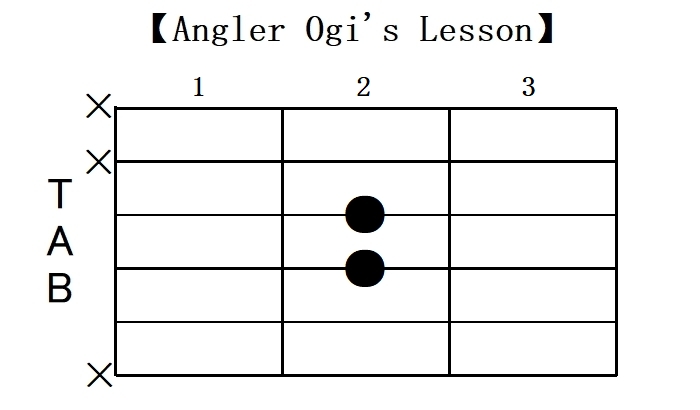

まずは6弦ルート、Eのomit3がこちら。↓

Emのコードを押さえて1~3弦をミュートするこちらのフォーム。

指1本でセーハしても良いですし、中薬指を使うフォームもアリです。

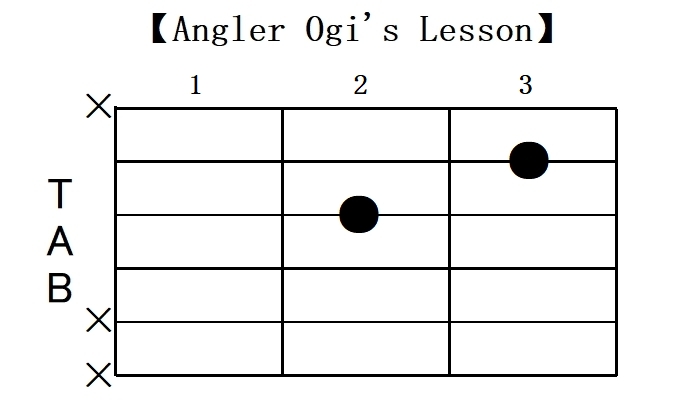

続いて5弦ルート、Aのomit3がこちら。↓

Eのフォームをそのまま下にずらすだけ。

1・2弦が鳴るとノーマルなAadd9のコードになります。

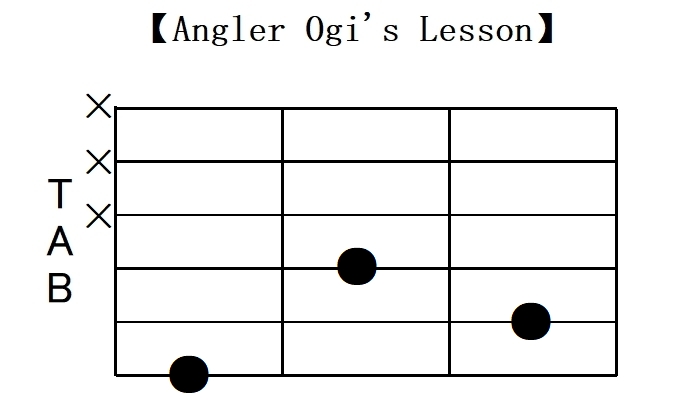

最後に4弦ルート、Dのomit3がこちら。↓

ノーマルなDadd9のコードフォームを押さえ、1弦をミュートする形になります。

これらは一度覚えてしまえばそれほど難しくありませんので、頑張ってみてくださいね!

覚えておくと便利なomit3の親戚フォーム

開放弦を利用したフォーム以外にも、覚えておくと便利なフォームを6種類ご紹介していきます!

△7(メジャーセブンス)

このフォームは、△7(メジャーセブンス)が出てきた時に重宝する押さえ方。

3度の音がいない為、m△7(マイナーメジャーセブンス)にも対応できます。

本来△7は3度がいないと成立しませんが、このフォームが登場する時は、ボーカルやキーボードがメジャーかマイナーの3度を鳴らしている事が多いです。

7(セブンス)

こちらも3度が含まれていないセブンスフォーム。

omit3やパワーコードの進行で、どうしてもセブンス感を出したいときに重宝します。

これらのフォーム以外にも、ハーフコードという概念のもと組み上げられたコードを利用すれば、アレンジの自由度はさらに増します。

ハーフコードの場合は3度を含むフォームもちょくちょく出てきますので、omit3という括りではありませんが、よく似ているので面白いはず。

弦3本で何が(どこまで)出来るかにスポットを当てたハーフコードも、是非トライしてみてくださいね!

omit3についての纏め

普段ギター講師として、多くの皆さまにお伝えしているomit3の理屈を凝縮してみた今回の記事、いかがでしたでしょうか。

パワーコードからのステップアップとして登場するomit3ですが、初めてトライする時はなんだって難しいもの。

上手くいかない!と悩んでおられる皆様のお役に立てていれば幸いです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

↓パワーコードの理屈はこちら↓

↓ステップアップにオススメ!ハーフコードとは!?↓

↓私が考える上手いギタリストの条件はこちら↓

コメント